12/09/2020

L’enfance d’un chef (1)

- Ton chat, il est moche et il pue !

En rentrant de l’école avec ses copains et comme il arrivait devant chez lui, Nico était allé chercher le tout jeune chat que sa famille avait recueilli et, aussi fier qu’attendri, serrant contre lui cette petite vie chaude et douce, il le leur avait montré. C’était un chaton au ventre blanc comme la neige, au dos parcouru de rayures grises aux nuances diverses. Il avait regardé les gamins de ses grands yeux d’un vert très pâle et avait émis un petit miaulement.

- Il s’appelle Titou.

Quel démon était-il entré en eux à ce moment-là ? Toujours est-il que même Dédé, le premier des copains de Nico et le plus fidèle, s’était joint aux moqueries.

- Ton chat, il est moche et il pue !

- Et il est crétin !

Cette réaction inattendue avait pétrifié Nico d’incompréhension. Titou, si mignon, si vif et qu’il aimait tant, moche, puant et crétin ? Sa gorge s’était nouée, ses lèvres s’étaient mises à trembler. Jaillissant de ses yeux, les larmes avaient derechef ajouté l’humiliation à la peine. Ne pouvant articuler un mot, le chaton serré contre sa poitrine, il était rentré chez lui en courant, manquant trébucher sur le seuil, pendant que dans son dos les autres continuaient de ricaner et en rajoutaient.

Le soir, dans son lit, Nico ne sut pas qui il détestait le plus, de ses copains qui l’avaient trahi, du chat qui avait révélé cette faiblesse en lui, que les autres avaient su exploiter - ou de lui-même, le vrai crétin. Une chose lui sembla sûre: sa sensibilité était en cause. Traversé de colères, il passa une nuit fiévreuse à se demander comment il allait affronter le retour en classe le lendemain matin.

Des histoires comme celle-là, qui n’en aurait pas à raconter ? Dans le milieu scolaire, dès les petites classes, quand on ne trouve pas à se moquer de la personne d’un gamin - de ses cheveux poil-de-carotte, de ses oreilles décollées, de ses lunettes précoces, de son accent, de son nom… - on vise quelqu’un ou quelque chose qui lui est cher, qui participe de son intimité émotionnelle. Ce peut être le père qui boite, la mère qui est grosse, la petite soeur qui n’est pas normale, un vêtement hors de mode, un objet insolite… Quand on cherche, on n’a très vite que l’embarras du choix. Et l’on sait qu’à tous les coups, en touchant une telle cible, on fera mal et s'adjugera ainsi un sentiment de supériorité.

Pourquoi raconté-je cette histoire que quelques-uns auront peut-être trouvée nian-nian? Parce que, sous une forme apparemment édulcorée, elle recèle la racine de bien des maux de notre société : en résumé, le ressentiment à l’égard de soi et des autres.

Comment cette expérience va-t-elle influencer l’évolution du petit Nico ?

Va-t-il prendre en horreur ce qui peut l’émouvoir, parce que révélateur en lui de ce que, en quelques secondes, on lui a fait vivre comme une faiblesse ? Va-t-il, dès lors, s’envelopper de cuirasses ?

Va-t-il n’avoir de cesse que d’anticiper les agressions et devenir lui-même, comme par principe, agressif ?

Afin de ne plus connaître ce genre de stupeur, va-t-il cultiver un qui-vive névrotique face à ses semblables ?

Va-t-il courir après le pouvoir ?

Va-t-il devenir incapable de se connecter au plus profond de lui-même, de nouer des relations fécondes, de s’épanouir, d’être heureux ?

Je risque d’avoir là-dessus deux sortes de commentaires:

- Tu pourrais être positif et imaginer ce que transformer cette épreuve va apporter d’évolution à Nico !

- Tu ne voudrais pas qu’il reste un bisounours ? Ce serait le meilleur moyen qu'il rate sa vie !

La question qu’in fine je pose est la suivante:

- Qu’est-ce qui, dans le processus d’évolution de Nico, fera la différence ?

(1) Titre emprunté à une nouvelle de Jean-Paul Sartre.

14:17 | Lien permanent | Commentaires (0)

09/09/2020

Jésus, le Maneken Pis, Dunkerque et le chat

Voici deux images. Elles sont toutes deux extraites d’affiches de film et l’on pourrait penser qu’il s’agit du même. En fait, il n’en est rien et non seulement il s’agit de deux films différents mais, encore et surtout, de deux personnages que - dans ma vision tout au moins, je vous en laisse juge - tout oppose. La première affiche est celle du film de Mel Gibson, La passion du Christ, sorti sur les écrans en 2004; la seconde, quatre ans plus tard, celle de Mesrine, l’ennemi public n° 1, de Jean-François Richet. Je suppose qu’il n’est pas nécessaire de rappeler à mes lecteurs la substance de ces deux histoires. Il est donc difficile de ne pas s’étonner de la ressemblance de ces images et de ne pas se demander quelle a pu être l’arrière-pensée de Richet en choisissant de jouer l’analogie avec l’affiche de Gibson. Mesrine, parce qu’abattu par la police comme Jésus fut crucifié par les soldats romains, serait-il le Christ du XXIe siècle ? Mais quel est donc le message de sa vie: L’instinct de mort, où il se vante d’avoir tué des dizaines de personnes ?

Nous venons d’assister à un détournement du même tonneau avec « l’affaire » Adama Traoré. Le palmarès - très modeste à vrai dire en regard de celui de Mesrine - du nouveau candidat au martyrologe, enregistre recel, extorsion avec violences, menaces de mort, conduite sans permis, usage de stupéfiants, vol à la roulotte et accusation de viol apparemment fondée. Adama Traoré est mort lors de son interpellation par les forces de l’ordre. Stimulée par l’autre affaire, celle de George Floyd aux Etats-unis, sa famille - qui semble être un cluster d’énergumènes du même acabit - soutient que son décès serait dû à la brutalité des policiers. Conséquemment, une manifestation a réuni à Paris plusieurs milliers de personnes et, si j’ai bien compris, le ministre de l’Intérieur de l’époque, connu pour sa mansuétude à l’égard des Gilets Jaunes ou des messes clandestines, a essuyé une larme et jugé que cette émotion exemptait la foule des réglementations sanitaires.

Certes, il est juste de soutenir que tout être humain, quoi qu’il ait commis, doit voir ses droits respectés et que les méfaits dont il s’est rendu coupable ne justifient pas qu’il soit traité lui-même de façon inique et brutale. Pas davantage, ne doit-on le réduire à ses mauvaises actions si graves qu’elles aient pu être, et minimiser le drame d’une vie que celles-ci peuvent masquer. On peut aller plus loin et, d’un point de vue christique, juger que tout être, quel qu’il soit, quels que furent ses crimes, mérite compassion. Pour autant, dans tous les cas, le Bien reste le Bien et le Mal reste le Mal. En revanche, utiliser l’auréole de martyr pour faire de Mesrine ou de Traoré des agneaux crucifiés est outrancier. Même le « bandit au grand coeur » est une figure du romantisme mal adaptée à ces personnages. Je ne m’attarderai pas sur les intentions d’Assa Traoré ou de Jean-François Richet, sans doute fort différentes. En revanche, ce qui me paraît nécessaire est de s’interroger sur cette culture de la confusion.

Un certain art dit « contemporain » dont le fil rouge est de faire passer des facéties douteuses - et coûteuses - pour du génie, et des actes simplistes de provocation pour de la subversion, est bien de ce monde où l’on range Jésus et Barrabas sur la même étagère. Il est à la fois reflet et complice de cette dérive confusionnelle de notre société où l’on qualifie d’incivilités les violences récurrentes de certaines populations. On se souviendra peut-être de l’ambiguïté d’un sapin de Noël, planté place Vendôme, tellement stylisé qu’il avait accidentellement la forme d’un plug anal. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres: j’aurais pu évoquer aussi le Dirty corner rebaptisé à Versailles Le vagin de la Reine ou, d’érection récente, la figure pissante de Nantes qui, du même jet, est censée répondre au phallocratisme de l’urinoir de Duchamp et à celui du Maneken Pis de Bruxelles (1). Ces oeuvres, nomades ou sédentaires, ne se cantonnent pas aux collections privées des nouveaux mécènes, mais occupent l’espace public, ce qui peut être perçu par le badaud comme une consécration et en faire ainsi des références. « L’art, le vrai, c’est moi! » claironnent-elles en quelque sorte. Dès lors, il faut avoir la présomption d’un gueux comme votre serviteur pour dire que l’on n’en pense aucun bien, que l’on préfère les peintures d’un François Peltier (2) aux prétendues audaces d’un Anish Kapoor ou d’un Jeff Koons. Ce que l’on peut tirer de mieux de ce prétendu art, au delà du système spéculatif qu’il fait vivre, est selon moi d’y voir le révélateur d’une société qui essaie pathétiquement de remplir son propre vide.

Comment en est-on venu là ? L’urinoir de Duchamp aurait pu rester anecdotique, or il semble qu’il ait enfanté une innombrable descendance. La première mauvaise pensée qui me vient est que le procédé diminue la transpiration que l’art exigeait jusque là des artistes et simplifie beaucoup leur ouvrage (3) ; la seconde, qu’au rang des vérités devenues folles, on pourrait mettre le « Ne jugez point pour ne point être jugés » de l’Evangile. Les arbitres officiels des arts ont dans le passé ignoré voire condamné tant de talents qui furent ensuite reconnus qu’aujourd’hui, le génie pouvant se dissimuler derrière n’importe quoi, ils sont prêts à tout bénir, même un étron (4). Quant au bon peuple, pris entre son ressenti spontané et l’aplomb impressionnant des sycophantes, il s’abstient d’émettre puis même d’avoir une opinion et finit par choisir de se moquer de tout. Si ces trois hypothèses peuvent aider à comprendre le phénomène de la dérive confusionnelle, je crains qu’elles n’aillent pas au fond du problème.

L’influence de cet art participe du phénomène des minorités intolérantes qui obtiennent ce qu’elles demandent, fût-ce à l’encontre d’une majorité qui pourrait être écrasante ou d’une vérité incontestable. La question peut en effet se poser aussi bien s’agissant de ce minuscule monde de l’art contemporain que des groupuscules de la « cancel culture » ou de certains de nos concitoyens teintés d’intégrisme religieux ou d’anti-racisme raciste. Nous en avons pour exemple actuel les contre-vérités historiques autour de l’esclavage. Bien qu’il soit impossible de nier que le terrible esclavage des Noirs n’a pas attendu le commerce triangulaire et que, au cours des siècles, il a impliqué les Arabes et les Noirs eux-mêmes au moins autant que les Occidentaux, de qui requiert-on exclusivement repentance ? De ces derniers qui, capables d’encenser la photographie d’un crucifix plongé dans l’urine (5), sur certains sujets où la vérité historique devrait les soutenir préfèrent mystérieusement s’emparer des verges qu’on leur tend pour se flageller eux-mêmes.

Mais il y a pire selon moi: en même temps que ces flagellants accréditent un mensonge historique, ils oublient que, aujourd’hui même, par un mode de vie qu’alimente la mondialisation, nous sommes tous des esclavagistes. Nous perpétrons en ce moment, directement, cette horrible pratique et cela à une échelle considérable. Le bon sens d’un cul-terreux leur dirait que s’occuper des morts est bien mais que libérer les vivants des souffrances pour lesquelles on se bat la coulpe tout en continuant de les infliger serait mieux. Sûrement, ce raisonnement n’est pas assez complexe pour séduire les bien-pensants. Puis, il appelle autre chose que des incantations, des symboles et l’investissement d’argent public. Peut-être appelle-t-il - un exemple - une limitation de ces instruments sur lesquels on gazouille ses bons sentiments et tente d’évangéliser les barbares (5). Dans une génération ou deux, on pourra construire des musées pour les esclaves d’aujourd’hui que nous aurons abandonnés à cet enfer que nous perpétuons. Mais quoi d’étonnant que l’incohérence accompagne la confusion ?

« La colombe pourrait croire qu’elle volerait encore mieux dans le vide ». Cette phrase de Kant pourrait s’appliquer aussi bien au vide intérieur. Notre société me fait parfois penser à ces vide-maison où toute une vie, toute une histoire familiale se retrouvent sur le trottoir quand ce n’est pas à la décharge. Mais comment en est-on venu là ? Le sujet est trop complexe pour être abordé au détour d’un paragraphe, mais il me semble y voir une manifestation de mépris - voire de haine - de soi. En résumé, nous aurions adopté la conviction qu’il n’y a aucune raison, en tant que Français, d’être fiers de nous et toutes les raisons d’en être honteux. De ce fait, n’importe qui d’autre mérite notre estime davantage que nous-mêmes. Les minorités de tout poil que j’évoquais plus haut affirment leur identité à coups de manifestations, de parades, en paroles, vêture et comportements, mais gare à nous si nous abordons le sujet de la nôtre. A ce train-là, nous devrons demander pardon à certains de vivre dans le pays que nos ancêtres ont labouré depuis des siècles. On se demande pourquoi les Français consomment autant de neuroleptiques. Je crois que nous avons tout simplement besoin d’une fierté collective.

Un autre sujet serait de chercher à qui le crime profite et qui pourrait donc en être l’auteur. Je me suis intéressé de près au sujet et je vais, une fois encore, résumer à l’excès. Désigner nos trublions d’aujourd’hui est de trop courte vue. Il faut remonter à la deuxième guerre mondiale, singulièrement lorsque la France a déjoué les projets de mainmise des Etats-unis qui voulaient faire d’elle un protectorat américain. Court-circuités par de Gaulle, nos sauveurs ont très vite compris que, les opportunités de la Libération leur étant passées sous le nez, il fallait saper la culture et le mental des Français si l’on voulait les dominer. Quand votre cible voit naturellement le monde comme vous voulez qu’elle le voie, une partie du travail est accomplie. Les accords Byrne-Blum de 1945 qui, au détriment de notre cinéma, ont déroulé le tapis rouge aux créations culturelles américaines ont rempli ce rôle, complétés plus tard par l’acculturation de nos jeunes politiques ambitieux par des programmes comme le Young Leaders. Seuls les peuples fiers offrent une résistance. La fierté puisant naturellement son récit au passé, il convient de filtrer celui-ci pour qu’il ne la nourrisse pas. L’autre volet de la stratégie, après avoir flatté les individualités, consiste à casser l’image que la cible a collectivement d’elle-même. « Toi, tu es un gars brillant, promis à un grand avenir bien au delà de tes frontières. Mais la vraie France, mon ami, est minable : c’est la Collaboration ! »

C’est là que l’arrosage culturel joue aussi un rôle. Sans doute involontairement, je veux le croire en tout cas, le Dunkerque de Christopher Nolan (2017) est une illustration de cette manoeuvre. Nous sommes en 1940, sur le sol de France, mais on ne voit quasiment dans ce film que des Britanniques. C’est comme si les Français avaient abandonné leur pays, ce qui suggère évidemment leur impuissance ou leur lâcheté. La vérité est que, du 21 mai au 4 juin 1940, nos soldats se sont battus avec acharnement pour retarder les armées allemandes et ainsi permettre le rembarquement. On me dira que Nolan n’a pas fait un documentaire. Peut-être, mais Dunkerque se pose quand même en film historique et de nos jours l’apprentissage de l’histoire passe davantage par les salles de cinéma que par les salles de classe. Cette invisibilisation des Français est d’ailleurs la même que celle des soldats de l’URSS sur le front de l’Est: sans les combats qui y mobilisèrent les armées allemandes, allégeant ainsi l’autre front, sans leurs millions de morts, le débarquement du 6 juin 1944 serait-il allé au delà des cimetières aux croix blanches que l’on visite en Normandie ? Dans les années qui ont suivi la guerre, les études montrent que les Français étaient conscients du rôle important des armées russes. Puis, peu à peu, cette conscience s’est évanouie au profit d’un récit qui accorde un rôle exclusif aux Américains. A vous d’imaginer comment cela s’est produit. En passant, vous remarquerez ce tour fréquent des illusionnistes : on ne remarque que ce que l’on voit et rarement ce qui est absent de l’image.

Mais - et c’est la question qui rejoint le sujet autour duquel tourne cette chronique: la dérive confusionnelle - qui aura remarqué et fait remarquer le biais de Dunkerque ? « Bof, à quoi bon, c’est le passé! Ne sommes-nous pas entrés dans un autre monde, celui de la « fin de l’histoire » ? Ne serait-ce pas faire preuve d’arriération que de s’intéresser à un tel détail ? » Comme le dit très justement Christine Sourgins, « s’il y a des erreurs par excès de fermeture, il y en a tout autant par excès d’ouverture » (6). Cet « A quoi bon » et les autres abandons de la vérité de notre histoire à ceux qui la travestissent pour leur usage, nous n’en mesurons pas les dégâts pour nous. Nos contempteurs nous donnent pourtant la démonstration qu’un récit qui valorise une communauté, même s’il est faux, est plus puissant que notre posture blasée de post-modernes. Je me rappelle l’introduction inattendue mais pleine de sens d’un conférencier. Sur le tableau-papier dressé près de lui, il dévoila une feuille vierge. « Si l’on regarde cette feuille, il n’y a rien à dire. En revanche… » - et là, prenant un feutre, il tira un trait en travers de l’espace vierge - « si je fais cela, on peut commencer à parler de quelque chose ». Je reprends la métaphore à mon compte: oser tracer ce trait, c’est s’engager sur la voie des nécessaires distinctions. C’est décider d’appeler un chat un chat et Rollet un fripon (7).

(1) https://www.sourgins.fr/a-nantes-une-notre-dame-du-xxieme...

(2) http://www.favolus.com/index.html

(3) Thomas Edison : « Le génie est fait d'un pour cent d'inspiration et de quatre-vingt-dix-neuf pour cent de transpiration ».

(4) Un exemple parmi d’autres: https://citizenpost.fr/piero-manzoni-merde-dartiste/

(5) https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2016/06/drc-c...

(6) https://www.lesalonbeige.fr/du-blaspheme-davignon-le-ton-...

(6) https://www.lerougeetlenoir.org/opinions/les-inquisitoria...

(7) Formule de Boileau.

15:47 | Lien permanent | Commentaires (2)

04/09/2020

La crise du Covid 19: une opportunité ?

On sait que le thème des bifurcations de vie m’est cher. Je lui ai consacré plusieurs conférences. A cela une raison très simple : au cours de mon existence, j’ai fait plusieurs fois l’expérience des bifurcations, que ce fût celles auxquelles j’aspirais et qui ne se produisaient pas, celles qui me tombaient dessus sans que je les eusse souhaitées ou encore celles que j’avais voulues et qui généraient des effets collatéraux inattendus. Comme j’ai toujours eu un ardent désir de comprendre, j’ai scruté les processus à l’œuvre et, plus particulièrement, les mécanismes d’un clinamen qui, à une période particulièrement difficile de ma vie, m’a procuré un nouveau départ salvateur.

Il manquait à mon expérience celle d’un évènement qui implique l’ensemble de la société et vienne interférer avec les trajectoires personnelles. Ainsi furent entre autres pour nos parents et nos grands-parents les deux guerres mondiales. En ce qui me concerne, le deuxième de ces conflits eut pour effet de retarder de cinq ans l’union de mes parents. Ils avaient projeté de se marier en septembre 39: étant militaire de carrière, au lieu de se rendre à l’église mon père s’est retrouvé au front puis, à la suite de la débâcle, prisonnier de guerre jusqu’à la Libération. Sans cela, j’aurais pu naître au début des années 40. Mais aurait-ce été moi ?

Avec l’épidémie de covid et les mesures de sécurité sanitaire prises par nos gouvernements, nous faisons l’expérience d’une telle interférence. Débouchera-t-elle sur une bifurcation collective majeure, cela reste à voir. Les aspirations dans ce sens ne manquent pas, mais les forces de rappel sont puissantes et cette bifurcation-là pourrait ne pas être celle que l’on imagine. Certes, cette interférence n’est pas celle d’une guerre, néanmoins elle est de niveau historique car ce que nous vivons depuis le début de l’année n’avait encore jamais été vécu et nous sommes amenés à nous poser des questions de tous ordres, depuis les puissances véritables qui organisent notre monde jusqu’à la meilleure façon de vivre notre vie. Ce qui paraissait impossible au point de n’avoir même pas été pensé a fait irruption dans le champ des possibles: je veux parler d’une épidémie qui entraîne des mesures de protection liberticides dont on peut craindre qu’elles soient durables et récurrentes. Parallèlement, le dernier rempart de la confiance, l’autorité que l’on accordait jusque là aux scientifiques, a été miné par leurs dissensions parfois hystériques et le dévoilement de mécanismes douteux. Ce sont des piliers de notre représentation du monde qui ont ainsi été ébranlés. Les tempêtes pourront s’apaiser, mais que ce soit dans notre vie matérielle, relationnelle ou intérieure, nous ne retrouverons pas notre monde d’avant: il s’agit donc bien d’une bifurcation.

L’ébranlement de nos habitudes et de nos croyances engendre de nouveaux possibles, sous la forme d’abord de questions que nous nous posons, puis d’aspirations qui apparaissent ou s’affirment, et enfin d’esquisses d’action. J’ai lu par exemple que neuf cadres sur dix envisageraient de s’éloigner de Paris et de le région francilienne, une partie d’entre eux ayant déjà entamé des investigations. Si les aspirations mentionnées n’ont rien de vraiment nouveau - diminuer le stress et le coût du logement, protéger la vie personnelle et familiale - nul doute que l’épidémie de coronavirus et la politique de sécurité sanitaire des pouvoirs publics ont stimulé ce mûrissement. D’une part, alors que les grandes pandémies, comme celle de la grippe espagnole de 1918, semblaient à jamais loin de nous, l’apparition de cet étrange Covid, restée mystérieuse, fait que nous n’avons plus la conviction d’être protégés par le progrès. Pour un peu, ce serait même le progrès qui nous menacerait. D’autre part, nous avons vu la différence entre vivre les contraintes de cette politique à Paris et en Ile de France et les vivre loin des grandes conurbations. Ajoutez à cela le sentiment d’un paysage urbain de plus en plus à la dérive et d’un ensauvagement irrépressible de la société: si une goutte d’eau peut faire déborder le vase, que dire d’une averse ! L’avenir nous dira l’étendue et la profondeur des transformations sociales en germination, mais, vous l’aurez peut-être perçu en me lisant, alors que la course de nos sociétés est de plus en plus malsaine, le choc de la crise sanitaire peut éveiller en nous l’énergie de changer le récit de notre vie personnelle et collective.

Vous connaissez les trois réactions à une menace: le combat, la fuite ou la tétanie. Il peut y avoir du bon dans la fuite. La peur peut donner l’impulsion que ne suscitent pas les ruminations. Tout le monde connaît l’apologue de la grenouille jetée vivante dans une marmite remplie d’eau : dépensant son énergie à s’adapter à l’élévation insensible de la température, elle finit cuite. Ne nous arrive-t-il pas d’être cette grenouille ? Non seulement quel gâchis mais quel risque courrons-nous à nous enterrer dans des lieux que nous n’aimons plus, où nous ne nous sentons plus en sécurité et où les contraintes sanitaires revêtent un caractère rapidement insupportable ? Quel gâchis et quel risque courrons-nous à sacrifier à la sécurité d’un emploi, d’une activité plus ou moins intéressante, ce que nous pourrions mettre de bonheur supplémentaire dans notre vie ? Bien sûr, nous avons des besoins légitimes, des besoins fondamentaux avec lesquels compter, mais Manfred Max-Neef a montré qu’il y a bien plus de manières de les satisfaire que nous ne le pensons habituellement. Bien souvent, la tétanie qui s’empare de nous face à la perspective d’un changement tient à une forme d’aveuglement: un manque de connaissance de nous-même et de l’éventail des bonheurs différents dont nous sommes capables.

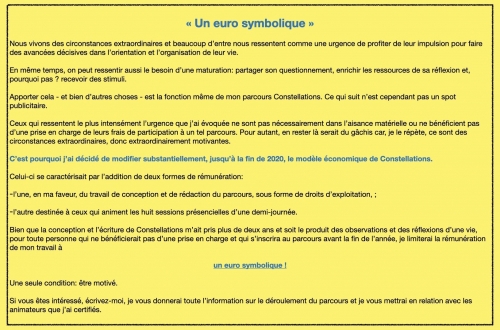

Il y a ce que l’on apprend à l’école et il y a les devoirs que la vie nous donne à faire sans nous avoir préalablement délivré les leçons. C’est pourquoi il nous arrive de tourner en rond dans des situations pourtant malsaines. Je sais de quoi je parle pour avoir jadis erré moi-même, et longuement, dans une pareille situation. C’est même cette expérience et la manière dont j’ai réussi à m’en libérer qui m’ont motivé à développer le parcours que j’ai baptisé Constellations. La crise sanitaire et sa gestion par les pouvoirs publics constitue, je le crois, la matière d’un de ces devoirs que la vie pose sur notre pupitre d'éternels écoliers.

10:51 | Lien permanent | Commentaires (2)