11/06/2018

Qui suis-je ?

La vieille injonction de Nietzsche, «Deviens qui tu es!», rencontrée au cours de mon adolescence studieuse, m’a d’abord semblé d’une limpidité indiscutable.

Puis, au fur et à mesure que je m’explorais moi-même afin de savoir qui j’étais pour pouvoir le devenir, le doute s’est installé en moi: je me découvrais contradictoire, protéiforme, inconsistant - je m’échappais à moi-même. C’est ainsi que certaines personnes deviennent dépendantes des tests de personnalité: ne pouvant se dire d’elles-mêmes qui elles sont, elles ont besoin de la parole de l’autre pour se fonder. «Tu es pierre...» Certaines organisations à la limite de la secte utilisent d’ailleurs la diffusion gratuite de ces tests pour recruter leurs adeptes: le simple fait de remplir le questionnaire et de le renvoyer est l’indice possible d’un profil psychologique vulnérable à la manipulation.

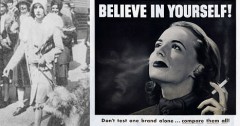

Cela dit, il faudrait être inconscient ou aveugle pour ne pas se rendre compte que les choix dont notre vie a été façonnée et qui, en nous conduisant d’expériences en expériences, nous ont façonnés nous-mêmes, ont rarement émané d’une identité personnelle exempte d’influences extérieures. L’essence de mon identité - me semble-t-il - est le désir qui me pousse. Mais, dans ce désir, qu’est-ce qui est mien et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Qu’est-ce qui est l’oeuvre d’une fixation accidentelle que j’ai pu faire sur un parent admiré ? Qu’est-ce qui relève du mimétisme social ou encore d’une manipulation extérieure bien orchestrée ? Un exemple: savez-vous si votre présente envie de changer de voiture et le choix de tel modèle en particulier reflètent votre désir personnel ? Ne serait-ce point que les clips télévisés ont su éveiller en vous, artificiellement, un manque auquel cette voiture se propose de remédier ? Ou bien, peut-être, réagissez-vous simplement au comportement de tel ou tel de vos voisins qui vient de garer sous votre fenêtre un nouveau petit monstre à quatre roues ? Les jeunes femmes américaines ont adopté la cigarette parce qu’Edward Bernays, neveu de Freud, a su utiliser des messages subliminaux pour la leur vendre comme un trophée à conquérir sur les privilèges masculins, un symbole de libération et de pouvoir. Le désir mimétique a fait le reste. Aujourd’hui, on se demande comment arrêter l’épidémie de cancers qui résulte de la tabagie, mais c’est une autre histoire.

Cette alchimie entre notre désir originel et sa récupération, son détournement ou son retournement par des manipulations extérieures est des plus complexes. J’ai suivi il y a quelques jours, sur la page Facebook de Stéphanie Muzard-Lemoing, des échanges autour de l’allaitement maternel qui viraient à la violence. Stéphanie, la jeune quarantaine, et qui est tout sauf un anachronisme, voulait faire entendre sa propre expérience: elle a eu deux enfants et elle a aimé les allaiter. Elle avait envie de dire que cet acte n’est pas forcément ce que l’on imagine. Mais, rapidement, levée de boucliers de certaines internautes: qu’est-ce que c’est que cette arriérée du causse qui veut revenir sur la liberté féminine et nous renvoyer au moyen-âge ? Pour un peu, les allaitantes qui venaient témoigner dans le sens de Stéphanie auraient été accusées de haute trahison. Un homme, là-dessus, a avoué que le spectacle d’une mère donnant le sein à son enfant le mettait mal à l’aise. Pardonnez-moi monsieur, mais en matière d’obscénités, on en voit de bien pires de nos jours dans nos espaces publics, et il y en a même qu'on encense!  Cela dit, je ne doute absolument pas de la sincérité des protagonistes et je ne remets pas en question la sujétion que peut représenter le fait de donner le sein, mais je me suis soudain posé cette question vertigineuse: et si la «fabrique du consentement» dénoncée par Chomski nous avait juste convaincus que le déni de l’allaitement est un acte de libération de la condition féminine, à l’instar de la tabagie prônée par Bernays ? «Mais libérée pour quoi faire?» demandait la trublionne du Lot. «Pour aller à l’usine gagner de quoi acheter du lait maternisé, plutôt que vivre cette précieuse expérience?» J’avoue que je n’ai pas pu éviter de penser au «Meilleur des Mondes» d’Aldous Huxley, cette gigantesque et en même temps intime manipulation qui dissimule l’asservissement poursuivi par le Système derrière la libération de la sexualité. Dans ce monde infesté d'influences sournoises, comment me retrouver?

Cela dit, je ne doute absolument pas de la sincérité des protagonistes et je ne remets pas en question la sujétion que peut représenter le fait de donner le sein, mais je me suis soudain posé cette question vertigineuse: et si la «fabrique du consentement» dénoncée par Chomski nous avait juste convaincus que le déni de l’allaitement est un acte de libération de la condition féminine, à l’instar de la tabagie prônée par Bernays ? «Mais libérée pour quoi faire?» demandait la trublionne du Lot. «Pour aller à l’usine gagner de quoi acheter du lait maternisé, plutôt que vivre cette précieuse expérience?» J’avoue que je n’ai pas pu éviter de penser au «Meilleur des Mondes» d’Aldous Huxley, cette gigantesque et en même temps intime manipulation qui dissimule l’asservissement poursuivi par le Système derrière la libération de la sexualité. Dans ce monde infesté d'influences sournoises, comment me retrouver?

Mais l’ombre qui enveloppe notre identité véritable, si celle-ci existe, ne résulte pas seulement des combinaisons hasardeuses de notre désir avec des influences extérieures. Qu’est-ce qui, dans mes choix - ces choix qui ont jalonné ma vie et, d’expériences en expériences, m’ont conduit dans une certaine direction - résulte des peurs que j’ai ressenties et auxquelles j’ai cédé ? Qu’est-ce qui relève des évitements que j’ai privilégiés sur les confrontations ? Qu’est-ce qui est le produit des humiliations subies et de l’envie qu’elles engendraient en moi de prendre une revanche ? Le génie de Kane, le personnage d’Orson Welles, est une chose; le domaine d’application qu’il choisit - la presse, la politique, l’argent, les femmes, le pouvoir - en est une autre. Quand vient la dernière image du film, on devine soudain tout un monde que le tycoon a gardé secret et à qui il a refusé le droit d’émerger dans sa vie. Scénario opposé, dans la vie réelle, celui de Jacques Massacrier qui, au faîte du bling bling parisien, décide de partir avec femme et enfants pour vivre à l’âge de pierre sur une île de la Méditerranée. Quarante ans plus tard, il y est toujours et heureux. Bifurcation issue d’une rencontre avec le soi véritable ?

Dans cette quête de soi, la rencontre d’un héros, dans la réalité ou dans la fiction, peut jouer le rôle d’un révélateur, comme un sonar qui tirerait des échos de notre pénombre intérieure. Si tel homme ou telle femme nous font vibrer, ce n’est pas pour rien. Ils nous parlent de nous, leur histoire nous parle de la nôtre. S’identifier à ce personnage peut être une manière de se donner des ressources d’évolution mais aussi, à moindres frais, de se doter d’une consistance. Jamel Debbouze a parlé, à propos de certaines banlieues, de la «génération Scarface». Sans doute, les jeunes de ces quartiers se reconnaissent-ils dans la rage de Tony Montana, et d’autant plus, peut-être, que nous jugeons, nous autres, que c’est un anti-héros. Le drame, c’est que l’histoire du petit voyou de Brian de Palma se termine dans l’impasse de la violence.

Notre recherche de consistance a besoin aussi du regard de l’autre et d’une mise en scène publique. Comme l’a montré Michael White, il n’y a pas d’histoire solitaire: nous sommes faits de récits que les autres tissent avec nous. Adhérer à un mouvement, à une religion, s’affubler d’un habit particulier ou au contraire dévoiler son corps, utiliser ostensiblement certains codes peut faire ainsi partie des moyens, en se reflétant dans l’oeil de l’autre, de se donner une consistance que l’on ne trouve pas en soi. Quand, par exemple, certains jeunes des banlieues se réclament de l’Islam, est-ce qu’ils sont croyants, qu’ils accomplissent les rites, ou bien cette référence n’est-elle pour eux qu’un moyen de creuser le contraste avec la société dont ils ressentent le mépris ?

Quels qu’en soient les points d’appui et les ingrédients, notre vie, comme une rivière qui compose avec la pente et le relief, prend telle ou telle orientation. Il n’y aurait rien de plus à dire ou à redire si l’observation ne montrait qu’assez nombreux sont les êtres humains qui deviennent prisonniers de la solution identitaire qu’ils se sont inventée, du cap qu’ils se sont un jour donné. Partant d’un héros, ils sont tombés dans le stéréotype et se dessèchent dans des scénarios sans issue. Partant d’une représentation de la réussite qu’ils s’épuisent à servir, ils passent à côté du genre de bonheur pour lequel ils avaient des prédispositions plus profondes. Fuyant des peurs, ils s’enterrent dans les frustrations et n’arrivent pas à entreprendre le changement de vie qui leur apporterait la complétion. Ce ne sont que les bifurcations inattendues de quelques originaux qui nous révèlent l’existence possible, en nous aussi, d’un autre monde, parfois immense, que nos passions ordinaires refoulent.

13:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

27/05/2018

GRH: adaptation en évolution vs adaptation en survie

Les changements dans lesquels une entreprise s’engage peuvent être exigeants et source de stress, et cela aussi bien pour les salariés qui les subissent que pour les managers et les équipes RH qui ont à les accompagner quand ce n’est pas à les déployer.

Depuis quelques années apparaît aussi dans certaines entreprises un changement singulier: le passage au « non changement ». Jusque là l’entreprise offrait un milieu où l’on avait la possibilité de mener sa carrière tambour battant, de relever une succession de défis avec les avantages qui en résultaient. Or, sous l’effet des réorganisations et de la pyramide des âges, voilà que le vent est tombé, que les voiles pendent lamentablement - et que cela pourrait bien durer.

La perspective de changements éveille en général la crainte de la perte. Le passé est connu, le présent est sous nos yeux, mais l’avenir n’est qu’une idée, un fantasme ou une promesse. Les changements propulsent du connu vers l’inconnu, exigent le renoncement à des routines bien rodées, et de ce fait comportent des risques que la seule bonne volonté ne peut conjurer. Cependant, davantage que les efforts à faire, le plus critique souvent dans un changement annoncé, c’est le sens et l’intention qu’on peut lui donner et, à titre personnel, le niveau de confiance que l’on a d’être capable de l’assumer.

Ces situations ont évidemment des retentissements sur la motivation, l’efficacité et - pourquoi ne pas le dire en ces temps de « happiness offices » ? - sur le bonheur des collaborateurs au sein de l’entreprise.

En fait, toute période de changement constitue une remise en question des gisements qui nous permettaient de satisfaire nos trois besoins psychologiques fondamentaux: d’identité, de stimulation et de sécurité. Si l’on me demande qui je suis, je répondrai en évoquant mon métier, mon entreprise. De quoi parle-t-on le plus, y compris chez soi ? Du travail, et, même si c’est pour se plaindre de ceci ou de cela, c’est le signe de la place qu’il tient parmi nos stimulations. Quant au besoin de sécurité, au delà du plan matériel, le travail n’est-il pas aussi le garant de notre existence sociale ?

En quarante ans de carrière dans des milieux variés, j’ai vu bien des cas de figure, mais je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui rejetât la satisfaction d’être fier de l’entreprise qui l’employait et du rôle qu’il avait au sein de celle-ci, quel qu’y fût son emploi. Ou alors, c’est que, pour des raison diverses, on avait laissé pourrir la situation, et le gâchis, alors, était double. J’ai vu aussi tous les efforts que pouvaient déployer certaines équipes de GRH pour, dans des contextes économiques ou managériaux parfois difficiles, sauver l’essentiel.

C’est en pensant à tous ces épisodes de vie professionnelle dont j’ai été le témoin et parfois aussi l’acteur, que j’ai passé ces deux dernières années à mettre au point le parcours que j’ai baptisé « Constellations ». Constellations utilise une pédagogie originale et s’adresse aux personnes qui doivent vivre des changements, désirés ou non, qui se retrouvent avec des perspectives d’avenir qui leur semblent peu stimulantes ou angoissantes, et qui, de ce fait, courent le risque d’une dérive préjudiciable pour elle-même et pour l’entreprise.

Pour toute forme de vie confrontée à un changement de son environnement, il existe deux processus d’adaptation: en survie ou en évolution. En survie, on se rétracte, on se contracte et si cela dure on finit par s’enkyster mortellement. En évolution, on discerne les points d’appuis qui nous permettront de réaménager la satisfaction des trois besoins fondamentaux que j’évoquais plus haut et de retrouver ainsi le sens de l’engagement. L’objectif de Constellations est d’aider les personnes à anticiper les changements de manière à la fois positive et réaliste, à éviter l’adaptation en survie ou à la dépasser pour retrouver la dynamique de l'évolution.

Je suis à la disposition de ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Mais une démonstration valant mieux qu’une longue description, vous êtes invité à la session de découverte que nous organisons à Paris le mardi 25 juin après-midi. C’est gratuit, sans engagement. Le seul risque: y prendre goût. Attention: le nombre des places est limité.

09:41 | Lien permanent | Commentaires (0)

13/05/2018

L’arbre de vie: restaurer la fierté, engranger la résilience

Je trouve les arbres fascinants. Chaque espèce, me semble-t-il, communique une énergie singulière en fonction de la manière dont elle se déploie. Le cèdre, par exemple, parle pour moi d’une sérénité majestueuse qui s’offre au ciel comme un orant. Le chêne, d’une vigoureuse ramification qui finit par ressembler au réseau vasculaire de notre cerveau. Le platane, d’une puissante colonne qui donne envie de se redresser à son image.

L’arbre est un symbole des plus universels. Le séphirot de la kabbale représente les lois de l’univers, tandis qu’Yggdrasil, le frêne toujours vert, l’arbre cosmique, est l’axe autour duquel sont disposés les neuf mondes de la mythologie nordique. A la fois union des trois niveaux du cosmos, pont entre la matière et l’esprit, emblème des morts et des renaissances par ses changements saisonniers, l’arbre est aussi celui qui, de ses branches et de ses feuilles, protège du soleil et de la pluie, qui prodigue ses fruits et offre son bois au charpentier et à la cheminée.

J’ai un souvenir particulier qui m’est cher, celui de l’arbol de vida - l’arbre de vie - mexicain. Cette création artistique peut être discrète ou monumentale. Je me souviens de celui du jardin public de Toluca et de celui, encore plus impressionnant, qui accueillait les visiteurs à l’entrée du musée anthropologique national de Mexico. Les ramures de ce dernier foisonnaient de personnages qui parlaient de nos origines, d’Adam et Eve, des aventures de leur descendance, de leurs relations avec le Dieu créateur. L’arbol de vida m’a fasciné au point que j’en ai rapporté un. Beaucoup plus modeste, évidemment, car il lui fallait trouver sa place dans mon sac-à-dos. Je le contemple encore chaque jour avec une sorte de tendresse. J’ai longtemps rêvé de lui donner un grand frère, mais le travail des mains est un des nombreux dons que je n’ai pas vraiment.

L’arbol de vida mexicain raconte une histoire, tout comme celui qu’utilise Dina Scherrer dans le livre qu’elle lui consacre, qui vient de sortir chez Dunod (1). L’arbre de vie de Dina est un des supports de réflexion inspirés par les Approches narratives du regretté Michael White (1948-2008). Selon celui-ci, qui travailla sur la misère des Aborigènes, nous sommes propulsés ou au contraire ralentis, voire stérilisés, par les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes. Il arrive donc que ces histoires ne nous aident pas à trouver une place dans la société, à nous accomplir, à être heureux. C’est que les matériaux de ces récits sont parfois le reflet des préjugés négatifs que d’autres ont eus un jour sur nous et que nous avons intériorisés.

Nous vivons une époque d’exhibition de soi. Les milliards de « selfies » que véhiculent les réseaux sociaux en sont une des démonstrations. Mais la mise en scène de chacun par lui-même pourrait cacher une misère: celle d’une société dont le regard, me semble-t-il, est de plus en plus froid et sévère. Il semblerait par exemple que la « pauvrophobie » - pardonnez le néologisme - refasse son apparition, et qu’après avoir été empathiques, les Français, peut-être par sentiment d’impuissance, ou à se sentir eux-mêmes peu respectés, finissent par trouver encombrants les misères trop voyantes, les gens pas assez « performants » et les vilains petits canards. Alors, du mépris qu’exsude le regard de l’autre au mépris de soi-même, on le sait, le pas peut être vite franchi. S’il y a une misère particulièrement partagée dans nos sociétés, c’est peut-être celle-là.

De ce point de vue, l’arbre de vie tel que l’utilise Dina Scherrer, mérite bien son nom. Il est salvateur. Grâce aux métaphores dont on va revêtir le sol, les diverses parties de l’arbre et le ciel, il s’agit de rassembler nos forces, de nous libérer de nos récits malsains pour nous ré-approprier notre récit personnel, le potentiel dont nous avons été coupés. « Tout le monde aurait donc un potentiel personnel, même les riens ? » pourrait persifler un sceptique, avec cet accent de sarcasme que l’on connaît depuis des siècles. « Oui » répond Dina, l’habituée des collèges de banlieue, avec la sérénité d’une foi paisible que rien n’entamera. « Oui, tout le monde a un potentiel ». Cela fait du bien à entendre.

(1) Dina Scherrer, Accompagner avec l’Arbre de Vie, Dunod, 2018. Préface de Pierre Blanc-Sahnoun à qui j'ai emprunté le titre de cet article.

16:46 | Lien permanent | Commentaires (1)