23/07/2013

Ma revue de presse: Nathanaëlle, la jardinière résistante

Cette ancienne citadine s'est lancée dans la préservation de variétés de légumes anciens afin de protéger la biodiversité et favoriser notre autonomie alimentaire.

Nathanaelle est entrée en résistance. Son combat, elle le mène binette à la main du fond de son jardin, à Neuvy-deux-clochers, village de 400 habitants dans le Sancerrois. La jardinière s’insurge contre la standardisation des légumes et la prolifération de variétés dégénérescentes (qui ne peuvent pas être replantées d’une année sur l’autre) mises en vente par les multinationales comme Monsanto ou Syngenta.

http://www.tourdefrancedesalternatives.fr/alternatives/la...

15:44 | Lien permanent | Commentaires (0)

21/07/2013

Ma "revue de presse"

De chronique en chronique, je partage ici certaines de mes réflexions voire de mes humeurs.

J'ajoute aujourd'hui cette catégorie: "Ma revue de presse", où je publierai des liens vers des informations que j'ai envie de partager.

Pour commencer:

Portrait de Nicolas Supiot, paysan-boulanger

11:18 | Lien permanent | Commentaires (0)

20/07/2013

Du fanatisme et du scotome

Abordons un de ces sujets que le bon sens populaire enjoint d’écarter de la table du dimanche sous peine de voir voler rapidement insultes et couverts et d’engendrer des haines inexpiables!

Il y a une opinion fort répandue aujourd’hui qui proclame que la religion, par définition, est mauvaise. Sans avoir besoin d’une grande érudition, ses partisans rappellent les croisades, les persécutions, les tortures, les bûchers, les conversions forcées, le goupillon qui seconde l’artillerie, le soutien à un ordre social inique et, bien sûr, l’oppression des milieux scientifiques. Je suis le premier à dénoncer l’imposture d’une religion - la mienne, en l’occurrence - quand, au nom d’un Dieu d’amour et de vérité, ceux qui prétendent la représenter répandent ou couvrent le mensonge, la servitude, la souffrance ou la mort. Cependant, s’en tenir à cette dénonciation revient à confondre une discussion de café du commerce avec une véritable réflexion, ou une idéologie avec une démarche scientifique. Du même tonneau est l’admiration de principe pour une paire d’exhibitionnistes qui choisissent l’autel de Notre-Dame de Paris pour leur mascarade et ne font qu’y illustrer la théorie de Guy Debord sur notre «société du spectacle». C’est mettre en balance des éléments disproportionnés et il faut que je le dise: je ne me sens pas respecté dans ma légitime identité tant par cette pantomime vulgaire que par les ricanements complices de ceux qui se croient sur les barricades en train de défendre la démocratie alors qu’ils ne font que caresser leur suffisance. Ils me rappellent ce que dit Vauvenargues des faibles qui trouvent dans l’action de détruire le sentiment d’une puissance illusoire. Le vrai problème, c’est qu’à se satisfaire d’une cible aussi facile qu’un monument religieux dans un pays où on ne risque pas grand chose, on passe à côté des véritables leviers de ce que l’on prétend combattre.

A notre décharge, on peut reconnaître qu’à l’école des vedettes du gazon, du loft story et du show business, au milieu de cette prolifération de gloires aussi factices les unes que les autres, nous vivons une époque qui, faute de discerner de vrais héros et de vraies valeurs, a l’admiration facile et le sens critique rabougri. J’en dirai de même du twitt émis par le mari d’une ministre. Cet homme a tout à fait le droit de penser ce qu’il pense et de le gazouiller sur les toits de la République. Mais, s’agissant d’aujourd’hui et de notre pays, de même que les Femens françaises à Notre-Dame, c’est cultiver la gloriole sans prendre un grand risque. On aimerait savoir si ces professionnels de l’affichage seraient aussi impavides dans d’autres circonstances, par exemple en 1943, ou dans d’autres régions du monde contemporain que je m’abstiendrai de citer. A ces jeunes gens qui ignorent prétentieusement l’Histoire, je rappellerai que nos parents ont été heureux d’entendre les bottes des hommes de Leclerc et des Alliés chasser celles d’un occupant qui n’était autre que l’organisateur des camps de la mort. Je leur demanderai si leur critique facile de l’armée va jusqu’à pratiquer, dans leur vie et dans leurs affaires, la non-violence d’un Gandhi, d’un Lanza del Vasto ou d’un Louis Campana. Je rappellerai aussi à cette génération que la révolution fondamentale de l’Evangile a été de reconnaître à chaque être humain une dignité intrinsèque qui n’a rien à voir avec les richesses qu’il détient ou sa position dans l’échelle sociale: une leçon que notre époque ferait bien d’entendre alors qu’aujourd’hui les écarts de revenus et de possessions se creusent à nouveau vertigineusement et ne semblent pas choquer grand monde.

Selon moi, ce que l’on reproche à la religion comme un vice consubstantiel n’est qu’une posture de l’être humain que l’on retrouve en réalité dans beaucoup d’autres domaines, notamment scientifiques, médicaux, économiques et politiques. A l’origine, la religion résulte de l’expérience exceptionnelle, vécue par quelques personnages, d’un monde ou d’une Présence au delà du sensible. Cette expérience leur a semblé essentielle au sens juste du terme et ils l’ont partagée. Or, quelle que soit la culture au sein de laquelle cette expérience s’est produite, à part pour de très rares élus qui la vivent spontanément, y accéder suppose une certaine discipline de l’esprit, du coeur et du corps. On élabore alors des règles et des pratiques qui peuvent faciliter les incursions dans cette terre inconnue, et une organisation se met en place pour les transmettre à ceux qui, au long des générations, désireront avancer sur ce chemin. C’est là que les choses peuvent se gâter, le médium - comme le dirait Marcuse - se prenant un jour pour le message lui-même et les règles devenant une fin en soi sous une forme moralisante qui, en instituant le contrôle sur une population, donne le pouvoir à une caste. Le plus souvent, d’ailleurs, il y a une récupération de ces règles par les pouvoirs temporels qui y trouvent de quoi s’accroître sans avoir la moindre préoccupation spirituelle. Délaissons le contenu de l’enseignement lui-même et observons par exemple que, sous l’angle de l’apprentissage de la docilité, l’école des hussards de la République, laïque en diable si je puis dire, n’avait rien à envier à l’enseignement catholique de son temps. Observons aussi la manière dont Big Pharma nous enrégimente avec la complicité de l’Etat - pour le bien de nos corps, sinon de nos âmes, évidemment.

Alors, si vous croyez, par exemple, que la croisade contre les Albigeois ou la conquête de l’Amérique latine sont un fait purement religieux, vous souffrez d'un scotome: vous oubliez la rapacité de la soldatesque qui va fondre sur le Languedoc ou sur l’empire aztèque, une rapacité qui n’a rien à voir avec le message évangélique et qui n’en avait même pas besoin. Une rapacité que vous pouvez retrouver aujourd’hui, en dehors de toute croyance religieuse, au sein du capitalisme financier et des multinationales que dénonce Naomi Klein dans The Shock Doctrine. Je ne suis pas en train d’innocenter les hommes d’Eglise qui, en contradiction avec leur engagement, ont perpétré l’appel au meurtre et à la spoliation et confondu ce qui revient à César et ce qui revient à Dieu. Je veux juste que l’on défasse un amalgame trop facile entre la parole du Christ qui irrigue des âmes sincères depuis bientôt deux mille ans et les détournements qu’on lui a fait subir. Comme le rappelait un soir Edgar Morin, la grande invention qu’à sa naissance le christianisme apporte au monde, c’est l’amour, le pardon. C’est, de la part d’un incroyant, remettre honnêtement les choses à leur place et même s’il y a eu des impostures, des dérives et des détournements, les vrais exemples de fidélité au message primitif, heureusement, n’ont jamais manqué au sein du christianisme.

Continuons: le point que je soutiens c’est que le fanatisme oppresseur, destructeur et meurtrier est une posture qui n’est pas le propre du fait religieux ou, dit autrement, le fait religieux tel que certains l’entendent n’est pas propre au domaine spirituel. Il peut s’approprier n’importe quoi. Faut-il rappeler la «pacification» de la Vendée par les armées de la République - estrapades, femmes enceintes éventrées et enterrées vivantes, peau arrachée pour faire des gants ? Faut-il rappeler la démence du nazisme, les errements terribles de ces athéismes que furent le stalinisme et le maoïsme, sur lesquels toute une intelligentsia européenne, affamée d’une terre promise ici bas, a voulu fermer les yeux ? Faut-il rappeler les Chicago boys de Milton Friedman se faisant les complices de Pinochet pour instaurer au Chili, dans une coercition digne de l’Inquisition, le «marché parfait» ? Faut-il convoquer à la barre tous les chercheurs que la doxa de leur époque a condamnés ou condamne encore de nos jours en les faisant passer pour des obscurantistes ? Semmelweis au XIXe siècle, dont la découverte aurait pu sauver des milliers de parturientes, Beljanski au XXe, et tant d’autres ? Faut-il rappeler les débats actuellement étouffés autour des vaccinations à outrance et des excès de la chimiothérapie et l’excommunication par principe de certains thérapeutes qui ne sont pas suffisamment orthodoxes ? Pourtant, s’il est un domaine où devraient primer la raison, le doute cartésien, l’esprit d’exploration, la mise à distance des convictions, n’est-ce pas celui de la science ? Mais, parce que la science elle-même, entre les mains de certains hommes, peut devenir une religion obscurantiste, fanatique et prébendière, faut-il la rejeter ?

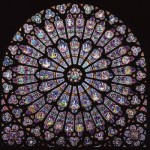

Le processus, chaque fois, est le même. Autour d’une découverte, quel qu’en soit le domaine, s’organise une communauté en général animée des intentions les plus droites. Mais, le temps faisant son oeuvre, des membres de cette communauté peuvent confondre leur intérêt avec le sens de leur mission, leurs certitudes intéressées avec la vérité, le tangible avec l’intangible. C’est ce qu’on appelle parfois l’institutionnalisation, que Péguy résumait dans cette formule: «Tout commence en mystique et finit en politique». Pour autant, nous devrions nous garder, comme le disent les Anglais, de jeter systématiquement le bébé avec l’eau du bain. Notre-Dame de Paris, que l’on soit croyant ou non, d’une manière ou d’une autre, est un lieu sacré. Emblème d’un legs spirituel, magnifique de beauté et d’inspiration, elle est l’oeuvre de compagnons qui y ont mis leur foi, leur énergie, leur compétence et leur talent. C’est un chantier de cent-sept ans que la plupart entreprit en sachant qu’elle n’en verrait pas l’achèvement - générosité dont notre époque semble bien incapable, qui brûle la terre des générations futures. Ce lieu - aussi bien pour nous-mêmes qui en sommes les héritiers - mérite mieux que d’être une scène pour mascarades vulgaires, subventionnées au surplus par un multimilliardaire en mal d’amusements. Peut-être ne partageons-nous pas les croyances dont ce monument est l’enfant. Peut-être ne voyons-nous plus en lui qu’une curiosité ou qu’un livre de pierre à déchiffrer. Peut-être même ne partageons-nous plus les valeurs d’humanité qui en furent la semence. Mais, peut-être aussi, malgré tout, pour certains d’entre nous plus nombreux qu’on ne pense, reste-t-il encore le repère de quelque chose à conserver précieusement.

Ne nous aiderait-elle, cette cathédrale, qu’à conserver le sens d’un Mystère qui nous dépasse, l’intuition d’un Univers qui ne se livre pas entièrement à nos sens, le sentiment d’une fenêtre possible sur autre chose, la possibilité d’une histoire qui ne serait pas seulement celle d’un assemblage d’atomes accidentels brassés dans un processus darwinien, que ce serait là un legs important à transmettre aux générations futures.

Et peut-être le fait religieux n’est-il en définitive qu’une rivière dont nous voyons l’embouchure charrier poisons, cadavres et déchets en oubliant que ce sont simplement certains aspects de notre humanité qui l’ont polluée tout au long de son parcours. Ce qui nous fait en même temps oublier l’existence, la nécessité et la pureté de sa source.

Et peut-être le fait religieux n’est-il en définitive qu’une rivière dont nous voyons l’embouchure charrier poisons, cadavres et déchets en oubliant que ce sont simplement certains aspects de notre humanité qui l’ont polluée tout au long de son parcours. Ce qui nous fait en même temps oublier l’existence, la nécessité et la pureté de sa source.

10:33 | Lien permanent | Commentaires (2)