08/05/2013

Francis Karolewicz lance "mon Ecocity"

INTERVIEW

Les crises actuelles, financières, économiques, écologiques, sociales et éthiques, nous amènent à réfléchir sur notre manière de vivre, de consommer et de partager. Ce mouvement prend de l'ampleur et voit l'apparition de nouvelles formes de consommation comme l'auto-partage, le co-voiturage, la consommation collaborative, bio et locale... Dans le même temps, l'accroissement de la pauvreté en Europe ne permet plus aux citoyens de se soigner correctement et pour certains de vivre décemment.

Ces crises sont l’occasion, pour tous, de se remettre en question et de s' interroger sur la bonne manière de consommer, d'échanger, de vivre... C'est l'opportunité de réveiller en nous notre esprit solidaire, coopératif, innovant, et d'agir au niveau local pour renforcer davantage les liens sociaux et économiques. Plus de 80% du budget d'un ménage se dépense dans une zone de 50 km autour de l'habitation principale et c'est également dans ce périmètre qu'une majorité de citoyens travaille, crée des liens amicaux, s'engage dans la vie associative et communale. C'est donc à cet endroit que "mon Ecocity" veut intervenir sur le thème du "comment mieux vivre ensemble" en achetant local, en s'investissant plus dans la consommation collaborative, en développant davantage les systèmes d'échanges locaux et toutes les innovations sociales qui peuvent aider les groupes humains à reconstruire du lien social et économique.

Quel est le service que propose «Mon Ecocity» ?

La société Human Smart Community en charge du projet "mon Ecocity", propose à la fois une plateforme web et la diffusion gratuite d'un guide pratique et solidaire du Vivre Mieux Ensemble en dépensant moins. La plateforme Web de consommation collaborative "mon Ecocity" est consacrée au partage d'informations et de services dans la sphère locale. En multipliant les échanges entre particuliers, professionnels, municipalités et associations, elle facilite la vie des citoyens et participe à l'essor économique local et national. En s'inscrivant gratuitement, chaque membre accède à des univers de consommation et de partage lui proposant des annonces, des bons plans, des achats groupés, de l'autopartage, des promotions et réductions, des produits locaux, des informations concernant la vie locale, etc. En un clic, il est transporté dans le développement social et économique de sa localité. Chacun pourra également télécharger gratuitement le guide pratique et solidaire de 220 pages qui propose huit rubriques et un répertoire de 300 sites. Il contient des fiches pratiques comme "Economiser en bonne intelligence", "Comprendre vos droits à la santé", et des questionnaires ciblés: "Evaluer son potentiel d'économies et de ressources supplémentaires". Dans "Le rôle des villes et villages solidairement économiques et écologiques", l'élu pourra découvrir de nouveaux axes de développement pour sa municipalité.

Qu'est-ce qui pourrait aider ou freiner le développement du projet ?

Dans le cadre du lancement d'une société "web" la réussite dépend souvent du financement nécessaire pour faire connaître au plus grand nombre l'utilité économique et sociale des prestations proposées. Ensuite il faut attendre une masse critique d'inscrits avant de pouvoir prétendre faire vivre le projet en toute autonomie. Dans notre situation, le financement est un élément important mais l'implication des citoyens, des élus locaux, des associations et des professionnels est décisive. "Mon Ecocity" offre aux acteurs locaux un cadre pour développer davantage l'initiative, la créativité, l'économie et les liens sociaux. C'est à eux de s'en emparer. Notre modèle est construit de telle manière que nous pouvons faire vivre 5000 plateformes locales en même temps. Imaginez qu'avec un clic vous accédiez à la vie de votre localité. Si vous déménagez, il vous suffit de changer le nom de votre ville sur votre fiche pour accéder aux informations concernant votre nouveau domicile.

Comment booster "mon Ecocity" ?

Pour nous aider, il faut que chaque inscrit poste des annonces et invite ses amis à rejoindre la plateforme. Pour nous aider nous cherchons des bénévoles pour faire vivre la plateforme au niveau de leur localité. Pour nous aider, nous avons besoin de votre interactivité sur le contenu du site. Le principal handicap de ce projet se situe dans son aspect local. En effet, 30 000 abonnés répartis dans toute la France ne seraient pas suffisants pour faire vivre "mon Ecocity", sauf s'ils étaient concentrés sur quelques communes. C'est pourquoi il est essentiel pour nous de trouver des relais locaux actifs!

Quel est le modèle économique de "mon Ecocity" ?

"Mon Ecocity" est une aventure entrepreneuriale, sans doute la dernière de ma carrière professionnelle mais la plus importante au regard des enjeux humains et sociétaux et de mon engagement financier. La plateforme est financée par l'abonnement des professionnels et des mairies de plus de 2000 habitants, la publicité nationale et locale. Une fois l'équilibre des résultats obtenus, 20% des résultats seront réinvestis dans des projets locaux visant à développer l'emploi, l'économie locale ou la formation.

Et si tu vas jusqu’au bout de ton rêve, qu'imagines-tu ?

J'imagine au travers de la France des milliers de plateformes locales autonome s permettant à des centaines de milliers de membres d'échanger, de partager, de consommer autrement, de se relier entre eux, de faire vivre leur localité de manière plus participative, de proposer des innovations sociales... J'imagine un citoyen acteur et moins consommateur, un citoyen plus collectif qu'individuel, un citoyen bâtisseur plutôt qu’assisté. Le renouveau doit venir de la dynamique locale. J'imagine ensuite que ce modèle soit diffusé dans de nombreux pays européens qui ont le même soucis du développement local que nous.

Le site "mon Ecocity": http://www.monecocity.fr/index.php/accueil

Contacter Francis Karolewicz: francis.karolewicz@fmk-consulting.com

"Mon Ecocity" sur Facebook: https://www.facebook.com/Mon.ECOCITY

Francis Karolewicz

Depuis trente ans, Francis Karolewicz - consultant, coach et conférencier - est impliqué dans la valorisation du capital humain au sein des entreprises. Concepteur du Développement des Ressources Humaines Durables (DRHD), il intervient ces dix dernières années auprès de décisionnaires d'entreprises. En 2005, il écrit "RH & Développement durable" puis formalise la suite de sa démarche en 2010 avec la publication de : « Eco-management», préfacé par Nicolas Hulot. Il est aussi l'auteur en 1998 de : “L’expérience, un potentiel pour apprendre» et de nombreux articles sur la coopération et le changement. En juin 2012, Francis s'engage dans l'opération visant le “Vivre mieux ensemble en dépensant moins”. Il crée en avril 2013 sa nouvelle société Human Smart Community afin de lancer "mon Ecocity". Il dirige également FMK Consulting (1995) et Isiquest (2001), conseil et outils de management des ressources humaines. www.blog.fmk-consulting.com

00:46 | Lien permanent | Commentaires (0)

02/04/2013

Mayflower (I)

Quand les pèlerins du Mayflower ont émigré vers le Nouveau Monde, ils savaient ce qu’ils quittaient - leur pays natal et les persécutions du roi Jacques Ier. Mais, même s’ils s’en faisaient une vague idée, ils ne savaient pas vraiment ce qu’ils allaient trouver de l’autre côté de l’océan et sans doute la vie qu'ils y vécurent fut-elle fort différente de celle qu'ils avaient imaginée. Cependant, nourris de la lecture de la Bible, ce qui les mettait en mouvement, ce qui nourrissait leur projet d'une charge symbolique, c’était un récit qu’ils avaient fait leur: celui du  peuple juif à la recherche de la Terre Promise. Nos sociétés sont aujourd’hui dans une situation quelque peu analogue à celle de ces pèlerins du XVIIème siècle: sur le rivage où elles se sont installées, la vie devient impossible. Mais l’autre rive est noyée dans les brumes du futur, invisible, inimaginable. La différence, qui constitue notre handicap, c’est que nous ne sommes portés par aucun récit, par aucune Promesse qui nous donne l’envie de «traverser les grandes eaux». Notre différence, aussi, c’est que l’autre rive n’est pas un espoir à rejoindre au delà de l’horizon, elle est à créer là où nous sommes.

peuple juif à la recherche de la Terre Promise. Nos sociétés sont aujourd’hui dans une situation quelque peu analogue à celle de ces pèlerins du XVIIème siècle: sur le rivage où elles se sont installées, la vie devient impossible. Mais l’autre rive est noyée dans les brumes du futur, invisible, inimaginable. La différence, qui constitue notre handicap, c’est que nous ne sommes portés par aucun récit, par aucune Promesse qui nous donne l’envie de «traverser les grandes eaux». Notre différence, aussi, c’est que l’autre rive n’est pas un espoir à rejoindre au delà de l’horizon, elle est à créer là où nous sommes.

Dans Les cent prochains siècles de Raymond Ruyer, la clé de la longévité d’un peuple se résume en une équation simple: se reproduire et nourrir une foi rudimentaire - la foi du charbonnier. Autrement dit: la biologie augmentée de l’identité, et ces deux composantes fonctionnent selon le principe de récursivité d’Edgar Morin: l’une nourrit l’autre et réciproquement. Ce qui nous manque aujourd’hui dans nos sociétés, ce que nous avons perdu, c’est le récit du salut, celui qui stimule l’énergie, l’espoir, le désir, y compris celui de nous reproduire et de transmettre qui est le pont qu’une communauté jette vers l’avenir. Il est assez curieux de constater que la baisse biologique de notre fertilité, qui a des causes physiquement repérables, coïncide avec ce que j’appellerais, en pensant à Bergson, une perte d’âme. Nous sommes contrits, blasés, amers, amollis de muliples doutes, repliés sur notre présent qui se contracte. Nous avons perdu quelque chose de notre substance. Nous ne nous racontons plus rien qui nous dépasse.

Le premier grand récit que nous avons déserté est celui que nous transmettait la religion, celui qui a donné le courage aux martyrs et dressé les cathédrales. Mais, comme l’a dit un soir Frédéric Lenoir, «l’Eglise a la lourde tâche de transmettre un message qui la condamne». Trop de trahison, trop de collusion avec les pouvoirs établis, trop de mondanité ont fait rejeter par beaucoup le Message en même temps que ceux qui devaient le transmettre. D’autres prophètes sont apparus et ont capté l’espoir du peuple. S’est substitué au message évangélique le discours autour de la raison qui n’était d’ailleurs pas sans reprendre la dynamique prosélyte du christianisme: nous, peuples d’Occident, continuions d’avoir quelque chose à apporter au monde. Et nous l’avons apporté non seulement par la parole, mais par le fer et le feu. Puis l’eau a coulé sous les ponts. Issue de la raison, de la puissance technique que celle-ci a débondée, et en quelque sorte l’usurpant, s’est déployée la croyance dans le progrès matériel, qui a engendré au bout de sa course l’idéal de la société de consommation. Dépouillés d’une fin qui les dépasse, l’horizon limité au bref espace d’une vie, c’est comme si les hommes s’étaient dit: «Mangeons et buvons, car demain nous mourrons.» Mais aujourd’hui, pour peu que nous ayons des enfants et quelque conscience des enjeux à long terme, nous nous retournons dans tous les sens sans trouver le sommeil. Au vrai, ce que nous n’arrivons plus à trouver, c’est un objet de foi, une histoire à nous raconter qui nous donne envie de nous lever et, sans réticence aucune, de retrousser nos manches.

Cela fait déjà une bonne douzaine d’années que mon ami Bernard Cova expliquait dans mes séminaires que nous avions atteint la «fin des grands récits»: celui qui nous promettait le bonheur dans une autre vie, celui de la révolution qui verrait l’avènement du Grand Soir, ou encore celui du progrès qui, ici bas, résoudrait tous les antagonismes et finirait par répondre à toutes nos espérances. Dans le vide qu’ils laissaient, le marketing s’est engouffré et a proposé ses petites fables. Je me souviens de ce village fraîchement construit, en Italie, que son promoteur avait doté d’une légende. Comme celle de Rome, elle plongeait dans le plus lointain passé. Elle évoquait même un fondateur mythique. Personne n’était dupe, tous les habitants savaient que c’était pure fiction et que la fresque antique avait été peinte la veille, mais tout le monde jouait le jeu et, à l'instar d'une cité ancienne, le village avait ses fêtes et ses commémorations. Une société peut-elle se passer de récits ? Rob Hopkins, le créateur du réseau des Villes de Transition, affirme que, pour dépasser la dépendance de notre société aux énergies fossiles, les réponses de la technique ne suffisent pas. Il nous faut nous raconter l’histoire de ce qui nous attend, et il nous faut nous la raconter non pas comme celle d’un désastre à venir, mais, au contraire, comme celle d’un salubre sauvetage.

Si, comme je le crois, le cinéma - souvent sous une forme allégorique et parfois à son insu - reflète les problématiques d’une époque, force est de constater que, depuis longtemps, il a pris la voix de Cassandre et ne nous propose aucun mythe qui puisse être fondateur. Certains films sont pourtant d'audience mondiale, mais, si l’on excepte l’eau de vaisselle des «boy meets girl» ou les jaillissements de testostérone des westerns modernisés, les plus significatifs ne nous parlent pas de la Terre Promise mais de celle des damnés. Soleil vert est la conclusion d’un monde qui, tel le Catoblepas, se dévore lui-même. Mad Max est une fable autour de la barbarie engendrée par le pétrole finissant. Rollerball en est une autre autour des jeux de cirque qui permettent d’infantiliser les foules à coups de sensations fortes. Zardoz met en scène la déliquescence d’une classe stérile de privilégiés qui tient les Barbares à distance en entretenant une supercherie un jour dévoilée. On ne peut tous les recenser. Méritent cependant une mention particulière Equilibrium, Bienvenue à Gattaca ou Cloud Atlas qui, parmi d’autres, mettent l’accent sur l’émergence d’une nouvelle forme sournoise de totalitarisme, ou encore The Island qui pousse à son extrême le paradigme de la marchandisation et The Village qui dénonce les manipulations bien intentionnées. Dans ce panorama, Matrix vient à point nommé soulever la question de notre impuissance: avons-nous une influence réelle sur le monde ou n’avons-nous que l’illusion d’être libres ? Le genre post-apocalyptique, qui fleurit depuis quelques années, répond à cette question par la négative: le pire s’est produit. On ne sait pas ce qui s’est passé, mais on a le résultat sous les yeux: le monde est devenu sombre et gris, un désert de cendres comme dans La route, il est envahi d’humains devenus des monstres comme dans Je suis une légende, ou bien il a régressé aux époques de barbarie comme dans l’un des scénarios qu’entremêle Cloud Atlas.

(A suivre)

00:48 | Lien permanent | Commentaires (6)

28/03/2013

Les sept ponts de Königsberg

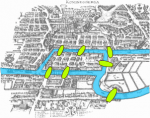

Königsberg (Kaliningrad aujourd'hui) s’est développée autour de deux îles reliées entre elles et au reste de la ville par sept ponts. Le problème, imaginé il y a deux ou trois siècles, consiste à déterminer la promenade qui permette d’emprunter tous les ponts. La difficulté vient de la somme des règles que l’on se donne: il s’agit non seulement d'emprunter tous les ponts mais aussi de ne passer qu'une fois par chacun d'entre eux, de revenir au point de départ et de ne pas franchir l’eau par un autre moyen.

Au delà de l'exercice de la réflexion, la création de ce genre de casse-tête est emblématique d'un certain travers de nos sociétés. Nous ne cessons de dire que le monde est complexe, mais c'est souvent parce que, tout en souhaitant une chose, nous mettons tant de conditions et de réserves aux moyens d'y parvenir que nous nous retrouvons entourés de barrages et que la solution à trouver devient un labyrinthe dont on ne sait même pas s’il ressortira quelque part. Par exemple, nous voulons l'emploi, la mondialisation, l'euro, la bourse et l'estime de la chancelière allemande. Nous voulons réduire nos dettes, relancer la croissance, sauver Chypre, renflouer les banques, être invités chez les riches, être reconnus des technocrates internationaux, et tout cela en abandonnant à un pouvoir extérieur la maîtrise des choix budgétaires ou stratégiques de la nation.

Ce travers, ne nous conduisant qu'à l'inhibition, nous livre de fait à la force des choses qui, le plus souvent, n'est que celle de l’entropie. Dans Un taxi pour Tobrouk, Audiard fait dire à Théo Dumas, un cafetier tout d'une pièce qu'incarne Lino Ventura: "Un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis". N’est-ce pas un peu la stratégie qu’ont adoptée les Islandais avec, malgré le scandale, les résultats que l'on sait ? Sans faire de prosélytisme politique, mais juste pour aller voir un peu au delà des sept ponts de Königsberg, je vous invite à jeter un oeil à ce document: http://www.debout-la-republique.fr/article/nda-et-des-eco...

Le monde, en définitive, est peut-être moins complexe que nous ne sommes compliqués.

PS: A propos, le célèbre mathématicien Leonhard Euler (1707-1783) a démontré que la promenade telle que définie ci-dessus est tout simplement impossible.

PS 2: Regardez l'information qui vient de tomber http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/la-fi...

09:37 | Lien permanent | Commentaires (1)